今回はちょっと変わった話題です。 「桐谷美玲さんと阿部サダヲさんが似ている」という噂、聞いたことあり…

『君たちはどう生きるか』気持ち悪いのはなぜ?4つの理由とあらすじ、結末のネタバレ

『君たちはどう生きるか』が「気持ち悪い」と感じられる主な理由は、グロテスクとも取れる独特な視覚表現、死や戦争といった重いテーマ、意図的に残された物語の曖昧さ、そして宮崎駿監督自身の個人的な体験や死生観が色濃く反映されている点にあります。

これらが複合的に作用し、観る人によっては生理的な嫌悪感や、理解しきれないことへの不快感、言いようのない不気味さを引き起こすと考えられます。

「君たちはどう生きるか、観たけどなんかモヤモヤした…」「正直、ちょっと気持ち悪かったな…」と感じた方、結構いるのではないでしょうか?

アカデミー賞も受賞して、世界的に評価されている一方で、「グロい」「怖い」「意味不明」なんて声も少なくないんですよね。私も初見では「うわっ」ってなるシーン、いくつかありました。

じゃあ、なんでこの作品がそんな風に「気持ち悪い」って感じさせちゃうんでしょうか? そこには、表面的な気持ち悪さだけじゃなくて、もっと深い理由があるはず。

この記事では、その「気持ち悪さ」の正体を、結末のネタバレありで、可能な限り掘り下げていきたいと思います。

この記事でわかること

- 「気持ち悪い」と感じられる主な4つの理由

- 不快感を引き起こす可能性のある具体的な視覚表現(キャラデザ、描写)

- 作品に込められた重いテーマ(死、戦争、喪失)とそれが与える影響

- 物語の「曖昧さ」「説明不足」がなぜ「気持ち悪さ」に繋がるのか

- 宮崎駿監督の個人的な要素や作家性がどう作品に反映されているか

不快感の謎解き「『君たちはどう生きるか』が気持ち悪いのはなぜ?

【ネタバレ注意】『君たちはどう生きるか』あらすじと結末

この先は物語の核心に触れる内容を含みます。まだ観ていない方はご注意ください。

舞台は第二次世界大戦下の日本。主人公の少年・牧眞人(まき まひと)は、東京大空襲で母・ヒサコを火事で亡くします。心に深い傷を負った眞人は、父・勝一(しょういち)と共に、母の妹であり、父の再婚相手となった夏子(なつこ)が待つ田舎の屋敷へ疎開します。

新しい母親となる夏子に複雑な感情を抱き、新しい学校にも馴染めない眞人。そんな彼の前に、人間の言葉を話す不気味なアオサギが現れます。「お前の母は生きている」と眞人を誘い、屋敷の近くにある、今は使われていない謎めいた洋館(通称:下の屋敷、塔)へと導こうとします。

ある日、眞人は些細な喧嘩から、自分で自分の頭を石で打ち付け、大怪我を負います。療養中、眞人は屋敷の老婆たち(ばあや)から、その塔が大叔父(夏子の祖父、ヒサコの伯父にあたる)が建てたものであること、そして大叔父が塔に入ったまま行方不明になったことを聞かされます。

時を同じくして、妊娠中の夏子が体調を崩し、森へ姿を消してしまいます。夏子を探すため、そしてアオサギの言葉の真偽を確かめるため、眞人は老婆の一人・キリコ(若い姿にもなる)と共に、塔の中の世界へと足を踏み入れるのでした。

塔の中は、現実とは異なる法則が支配する不思議な世界。「わらわら」と呼ばれる白い浮遊生物が生まれ、空へ昇っていく(そして現実世界で人間に生まれ変わる?)、しかしそれを凶暴なペリカンが捕食する。さらに、人間のように振る舞い、武器を持つ巨大なインコたちが支配する領域も存在します。

眞人は、炎を操る少女・ヒミと出会い、助けられます。彼女はこの世界の秘密を知る人物のよう。アオサギ(塔の中ではより人間らしい姿になることも)は、時に眞人を助け、時に翻弄しながら道案内をします。

眞人は、塔の世界を創造し、維持している大叔父と対面します。大叔父は、積み木のようなもので世界のバランスを保っており、血縁者である眞人にその後継者となることを望みます。しかし、その積み木には「悪意」が含まれており、世界は不安定。

一方、夏子は塔の中の「産屋」で、出産を迎えようとしていました。しかし、そこは現実世界とは異なる危険な場所。眞人は夏子を「夏子母さん」と呼び、連れ戻そうとします。

インコの大群が世界の支配権を奪おうと塔の中心部に押し寄せ、大叔父が眞人に託そうとした積み木をインコの王が勝手に積み上げようとした結果、世界のバランスは崩壊。塔は崩れ始めます。

眞人は、若き日の母の姿であったヒミ、そしてアオサギと共に、崩壊する世界からの脱出を決意。夏子も無事に連れ戻します。現実世界に戻った眞人たちは、塔の崩壊と共に、その不思議な体験の記憶も曖昧になっていくのでした。

戦後、眞人たちは東京へ戻り、新たな生活を歩み始めます。眞人の頭の傷は残りつつも、彼は塔での経験を経て、生きていくことへの覚悟を新たにする…という物語です。

映画のラストシーンでは、

- 戦争が終わり、眞人、父・勝一、夏子、そして生まれた弟(夏子の子)が東京へ戻る様子が描かれています。

- 彼らが新しい生活を始めることを示唆しています。

- 眞人の額には、自分で石でつけた傷跡がはっきりと残っています。これは、過去の出来事や塔での経験が消え去るのではなく、それと共に生きていくことの象徴と解釈できます。

- 明確なセリフで語られるわけではありませんが、眞人が夏子を受け入れたり、落ち着いた表情を見せたりする様子から、彼が塔での不思議な体験を通して多くのことを学び、困難な現実と向き合い、未来を生きていく覚悟のようなものを持った(精神的に成長した)と読み取れます。

【核心分析】なぜ「気持ち悪い」のか?

ジブリ映画・宮崎駿監督最新作『君たちはどう生きるか』は、将来や生き方に悩みはじめた子にこそ響く作品。将来の仕事、高校、学校の成績に少しずつ関心を持ち始めた娘に見せてみたい。そして感想を聞いてみたい。

— ひろ|駆け出しブロガー (@hiro_4530) April 10, 2025

・自分の良心とどう向き合うか

・不条理な世界でどう生きるか… pic.twitter.com/yK8uurJ7Vu

ここからは、多くの人が「気持ち悪い」と感じるであろうポイントを、多角的に掘り下げていきます。

理由1:視覚的なグロテスクさと異様さ

生々しい描写や不気味なクリーチャーデザインが、直接的な不快感や生理的嫌悪感を引き起こす。

これが一番わかりやすい理由かもしれません。本作には、これまでのジブリ作品のファンタジー表現とは一線を画すような、結構「やばい」ビジュアルが散りばめられています。

- アオサギの描写

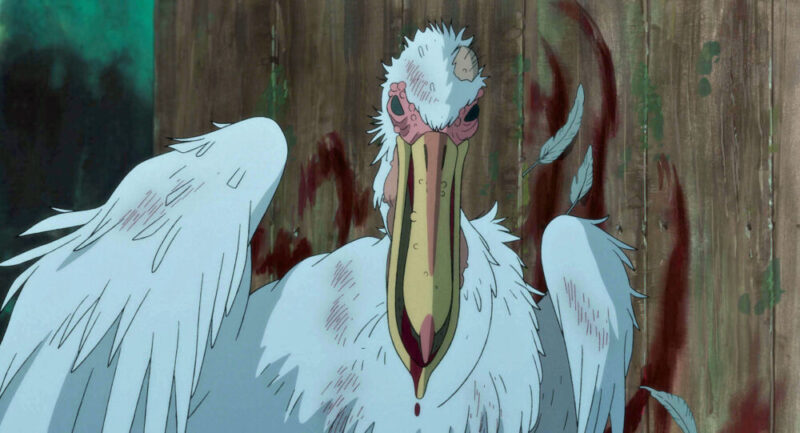

最初はただの鳥かと思いきや、中から小太りのおっさんみたいなのが出てくる(笑)。あの歯茎むき出しの感じとか、ぬめっとした質感とか、マジで不気味ですよね。声優の菅田将暉さんの演技も相まって、胡散臭さと気持ち悪さが際立っています。 - ペリカンの群れ

ただ空を飛んでいるだけなら美しい鳥ですが、本作では「わらわら」を食らうために必死で、時には共食い(?)のような描写や、焼けただれて苦しむ姿も描かれます。生存本能むき出しの姿は、見ていて辛いし、ちょっとグロテスク。 - わらわら

一見かわいらしい白いキャラクターですが、彼らがペリカンに捕食されるシーンは、無力な存在が一方的に消費される構図であり、どこか残酷さを感じさせます。また、彼らが人間の魂の元(?)のような存在だと示唆されることで、生命の儚さや業のようなものも感じさせ、単純な可愛さだけでは終わらない不気味さがあります。 - インコたち

色鮮やかで巨大なインコたちが、軍隊のように統率され、ナイフを持って人間(眞人)を食べようとする姿は、マジで悪夢的。可愛らしいはずの動物が、凶暴性と知性を持っているギャップが、異様な恐怖感と気持ち悪さを生み出しています。集団で襲ってくる感じも怖い。 - 眞人の自傷行為

眞人が自分で頭を石で殴るシーン。直接的な流血描写は抑えられていますが、その行為自体が生々しく、痛々しい。少年の不安定な精神状態を表しているとはいえ、ショッキングなシーンです。 - 夏子が産屋で苦しむシーン

産屋で夏子が白い布(?)のようなものに覆われ、苦しむ姿は、生命の誕生を想像させる神秘的な場面でありながら、同時に非常に原始的で、人によってはグロテスクと感じるかもしれない生々しさがあります。なんかこう、コントロールできない夏子の心の表現みたいなものが溢れ出てて、ちょっと怖い感じも。 - 溶けるような描写

ヒミが炎に包まれるシーンや、大叔父が最後消えていく(?)シーンなど、キャラクターの輪郭が曖昧になったり、溶けていくような表現も、どこか不安定で不気味な印象を与えます。

これらの視覚的な要素は、ファンタジーでありながらも妙に生々しかったり、生理的に受け付けがたいと感じる人もいるでしょう。

特に、従来の「ジブリ=美しく牧歌的」というイメージを持っていると、そのギャップに驚き、拒否反応が出てしまうのかもしれません。

アオサギのデザインは秀逸だと思いますね! 最初は「えっ?」ってなるけど、見慣れてくると段々愛嬌も感じてくるような…こないような(笑)。

でも、あの「ただのファンタジーじゃないぞ」っていう宣言みたいなインパクトは、すごかったと思います。インコは純粋に怖かったけど!

理由2:死、戦争、喪失といった重く暗いテーマ性

物語の根底に流れるテーマが重く、暗いため、観ていて精神的に消耗し、不快感や気分の落ち込みにつながる。

『君たちはどう生きるか』は、エンターテイメント作品でありながら、非常に重いテーマを扱っています。

- 死と喪失の影

物語の冒頭、眞人は母親を空襲の火事で亡くします。このトラウマは全編を通して眞人の行動や心理に暗い影を落としています。塔の中の世界も、どこか死の匂いが漂っている。「わらわら」が生まれ、「ペリカン」がそれを食らうという食物連鎖は、生と死のサイクルを象徴しているとも取れますが、その描写は決して美しいだけではありません。 - 戦争の現実

時代背景は第二次世界大戦下。疎開、物資不足、空襲の記憶など、戦争がもたらす不安や欠乏感が、作品全体のトーンを暗くしています。ファンタジー世界への逃避行のようにも見えますが、その根底には厳しい現実がある。宮崎監督自身の戦争体(戦争・平和を考える)も色濃く反映されていると言われており、その生々しさが伝わってくるのかもしれません。 - 複雑な家族関係

母親を亡くした直後に、その妹が新しい母親(しかも妊娠中)として現れるという状況は、眞人にとって非常に複雑です。夏子に対する眞人の微妙な距離感や、夏子自身の不安定さ(塔に引き寄せられるなど)は、見ていて少し気まずさや不安を感じさせます。血縁、家族というものの、綺麗事だけではない側面を描いているとも言えます。 - 大叔父の抱える業

塔の世界を創り、維持しようとする大叔父ですが、その世界は「悪意」に満ちた積み木で成り立っており、崩壊の危機に瀕しています。これは、何かを創造すること、あるいは世界をコントロールしようとすることの難しさや、そこに潜むエゴや限界を示唆しているようで、どこか虚しさややるせなさを感じさせます。

これらのテーマは、人生における普遍的な問いや困難を扱っていますが、直接的で、時に救いのないような描き方もされているため、観る人によっては「重すぎる」「暗い」「後味が悪い」と感じ、それが「気持ち悪い」という感覚につながる可能性があります。

楽しい気分になりたくて映画を観に行ったのに、ズーンと重い気持ちになってしまった…という経験、あるかもしれません。

戦争の描写とか、母親の死とか、やっぱり重いですよね。でも、だからこそ眞人が塔の世界で経験することに意味が出てくるのかな、とも思います。

現実が厳しいからこそ、ファンタジーの中で何かを見つけようとする、その切実さが描かれている気がするんです。簡単に「感動した!」って言えない重さが、この映画の深みでもあるのかな、なんて。

昨夜、ジブリの新作「君たちはどう生きるか」を観てきた。

— いつか島人になりたい🌊✨ (@okinawastar22) August 24, 2023

事前に友達から気持ち悪いシーンがある、訳わからんらしいと聞いていたが、本当に訳わからんかった🤣

気持ち悪いシーンはアニメだし、大人だから大丈夫だったけど、ストーリーのからくりは分かるけど…

3枚目のコメント読んで納得😣 pic.twitter.com/3cVbcMgdcI

理由3:物語の曖昧さと説明不足

明確な答えや説明が意図的に避けられており、解釈の余地が大きい反面、消化不良感や「意味不明」という不快感を生む。

本作は、ストーリー展開や設定について、かなり説明を省略しています。これが、考察好きにはたまらない魅力である一方、「結局あれは何だったの?」というモヤモヤや、理解できないことへのストレスを感じさせる原因にもなっています。

- 塔の世界の法則

なぜ大叔父は塔を建てたのか? なぜあのような不思議な世界が広がっているのか? わらわらやペリカン、インコたちの生態や目的は? アオサギの正体は? など、多くの謎が明確には解き明かされません。 - キャラクターの動機

アオサギが眞人を塔に誘った真の目的、夏子が森へ姿を消した理由、ヒミがなぜあの世界にいたのか(若き日の母であることは示唆されますが、その仕組みなど)も、はっきりとは語られません。 - 象徴的な表現の多さ

積み木、炎、水、鳥など、様々なモチーフが象徴的に使われていますが、その解釈は観客に委ねられています。例えば、積み木が象徴するものは「世界のバランス」「創造」「悪意」「継承」など多様な解釈が可能ですが、正解は提示されません。 - 結末の解釈

眞人は現実世界に戻り、成長したように見えますが、塔での経験が具体的に彼をどう変えたのか、明確な言葉での説明はありません。記憶も曖昧になっていく、という描写も、カタルシスを得にくいと感じる人がいるかもしれません。

このように、観客が自ら考え、感じ取ることを促すような作りになっているため、「よくわからない」「置いていかれた感じがする」という感想を抱きやすく、それが「気持ち悪い」という不快感につながる可能性があります。

特に、起承転結がはっきりしていて、伏線が綺麗に回収されるような物語を好む人にとっては、ストレスを感じやすい構造かもしれません。

こういう「余白」が多い作品、結構好きなんですよね。観終わった後も、「あれってどういう意味だったんだろう?」って色々考えちゃうのが楽しい。

でも、確かに「スッキリしたい!」って時には、ちょっとモヤっとするかも(笑)。正解がないからこそ、人と感想を言い合うのが面白い作品だとも思います。

君たちはどう生きるか を観た

— マル子 (@maruko_108) July 5, 2024

新しいお母さんのお腹を触らせるシーン

とにかく気持ち悪い

妖怪が手を掴んでくるような動き

母親じゃない大人の女の人が自分の父親を想ってるだけで気持ち悪い

赤ちゃんができる工程を知ってたら尚更

その感情を動きで表現してるみたいで凄かった

火事の時の動きも凄い

宮崎駿の「君たちはどう生きるか」を見た

— tsukapa2.0 (@tsukapa1) July 23, 2024

どこが「君たちはどう生きるか」なのか?

「気色悪い鳥たちとの戦い」にタイトルを変えたほうがいいんじゃない?

子どもの前で平気でタバコ吸うシーンも出てくるし、宮崎駿のクソみたいな価値観丸出しだな

鳥はやたらクソばかりして汚いし、描写も気持ち悪い

理由4:宮崎駿監督の個人的な投影と作家性

監督自身の内面や死生観が色濃く反映されており、そのパーソナルで時に独善的とも取れる世界観が生理的な違和感や「ついていけない」感覚を生む。

『君たちはどう生きるか』は、宮崎駿監督の集大成であり、極めて個人的な作品であると言われています。

- 自伝的要素

主人公・眞人の境遇(戦時下の疎開、母の喪失、父の職業など)には、宮崎監督自身の幼少期の体験が投影されていると指摘されています。そのため、物語全体に監督個人の記憶や感情が生々しく刻まれているように感じられます。 - 創造と継承のテーマ

塔の世界を創造した大叔父と、その後継者として眞人を選ぶという構図は、宮崎監督自身の「アニメーション制作」という創造行為と、次世代への継承(あるいはその困難さ)というテーマを反映していると解釈できます。大叔父の苦悩や限界は、監督自身の葛藤の表れのようにも見え、非常にパーソナルな告白のようにも受け取れます。 - 死生観の表出

作品全体に流れる生と死の描写、輪廻転生を示唆するような「わらわら」の存在などは、高齢になった宮崎監督自身の死生観が色濃く反映されているのかもしれません。それは普遍的なテーマでありながら、非常に個人的な哲学のようにも感じられ、観る人によっては共感しづらかったり、その独特な世界観に違和感を覚えたりする可能性があります。 - 作家性の強さ

これまでの作品以上に、宮崎監督の作家性が前面に出ています。説明的な要素を排し、イメージの連鎖で物語を紡いでいく手法は、ある意味で観客を突き放しているようにも感じられます。「わかる人だけわかればいい」というような、ある種の強引さや独善性を感じ取り、それが「気持ち悪い」という反発につながることも考えられます。

このように、監督の極めて個人的な想いや哲学がフィルターを通さずに、生々しく表現されている(ように感じられる)点が、観る人によっては共感を超えて、少し「重たい」とか「押し付けがましい」と感じさせ、結果的に「気持ち悪い」という感想を抱かせる一因になっているのかもしれません。

宮崎監督が、もう本当に自分の作りたいものを、誰に遠慮することなく全部ぶち込んだ!って感じがしますよね。ある意味、すごい贅沢な作品。だからこそ、好き嫌いが分かれるのは当然かなって。

個人的には、あの「俺はこう思うけど、君たちはどう生きる?」っていう問いかけ自体が、すごく重くて、でも誠実な感じがして、嫌いじゃないです。すぐ答えは出ないけど。

『君たちはどう生きるか』反芻するほど好きになるな。なんとか想像力を膨らませて理想世界の均衡を保とうとするエゴと、でも実際には気持ち悪いものや悪意もあるのだという薄暗い部分、それら全てがないまぜになり制御不能になっている老い、その全て引き受けて生きるのだという正直さ潔さが本当に好き

— しの (@mouse15278) August 25, 2023

【表で見る】「気持ち悪さ」の要因と具体的な描写

| 気持ち悪さの要因 | 具体的な描写・要素例 |

| 視覚的なグロテスクさ | アオサギの変身(歯茎、中の人)、ペリカンの捕食・死骸、わらわらの捕食シーン、インコたちの凶暴性(ナイフ、人食い)、眞人の自傷行為、夏子の苦しむ描写(生々しさ)、キャラクターの溶解表現 |

| 重く暗いテーマ性 | 母親の焼死(トラウマ)、戦争(空襲、疎開、物資不足)、死の暗示(塔の世界の雰囲気、生と死のサイクル)、複雑な家族関係(継母、妊娠)、創造の業(大叔父の悪意の積み木、世界の不安定さ) |

| 物語の曖昧さ | 塔の世界の法則不明、キャラクターの動機不明瞭、象徴的な表現(積み木、火、鳥など)の多用と解釈の委ね、明確な伏線回収や説明の欠如、結末のカタルシスの薄さ(記憶の曖昧化) |

| 監督の個人的投影 | 自伝的要素(眞人と監督の境遇)、創造と継承のテーマ(大叔父と眞人)、監督自身の死生観の反映(わらわら、輪廻)、説明を排した作家性の強い表現(イメージの連鎖、観客への委ね) |

統計データと世間の反応

『君たちはどう生きるか』は、興行収入では日本国内で約93億円(2024年5月時点の概算 [興行通信社など参照])、全世界ではそれを大きく上回るヒットとなり、商業的にも成功を収めました。

第81回ゴールデングローブ賞 アニメ映画賞、そして第96回アカデミー賞 長編アニメーション映画賞を受賞するなど、国際的な評価も極めて高い作品です。

興行収入と主な受賞歴(2024年時点)

| 指標 | 内容 |

| 日本国内興行収入 | 約93億円 |

| 主な受賞歴 | 第96回アカデミー賞 長編アニメーション映画賞<br>第81回ゴールデングローブ賞 アニメ映画賞<br>英国アカデミー賞 アニメ映画賞 など多数 |

批評家や映画賞での高評価とは裏腹に、一般観客の反応は賛否両論、というよりは「困惑」の声も多く聞かれました。

特に公開当初は宣伝が一切なかったこともあり「宣伝なしの公開戦略」について、多くの観客が予備知識なしで鑑賞し、「よくわからなかった」「難解だった」「期待していたジブリと違った」という感想を持つ人も少なくありませんでした。

映画レビューサイトなどを見ると、最高評価をつける人がいる一方で、「意味不明」「退屈」「気持ち悪い」といった低評価のレビューも一定数存在します。

これは、本作が単純なエンターテイメントというよりも、芸術性や哲学性の高い、作家性の強い作品であることの表れと言えるでしょう。

「気持ち悪い」という感想も、決して少数派の意見ではなく、この作品が持つ特異な側面に対する、ある意味で正直な反応の一つだと考えられます。

賞を総なめにしてる一方で、「わからん!」って声も多いの、面白いですよね。それだけ一筋縄ではいかない作品ってことなんだろうな、と。

個人的には、評価が分かれる作品の方が、後々まで語り継がれたり、何度も観たくなったりする魅力がある気がします。スルメ映画ってやつ?

まとめ:なぜ『君たちはどう生きるか』が気持ち悪いと感じるのか

『君たちはどう生きるか』を観て「気持ち悪い」と感じるのは、決してあなただけではありません。

その感覚は、

- グロテスクで生々しい視覚表現

- 死や戦争といった重いテーマ

- 物語の意図的な曖昧さ

- 宮崎駿監督の極めて個人的な作家性

これらの要素が複雑に絡み合った結果生じる、ある種当然の反応とも言えます。

美しいファンタジーを期待していたら、悪夢のようなクリーチャーや生々しい描写に面食らう。

感動的な物語を求めていたら、答えのない問いや重い現実に打ちのめされる。

スッキリとした結末を待っていたら、曖昧なまま放り出される感覚に陥る。

そして、あまりに個人的で濃密な世界観に、共感よりも違和感を覚えてしまう…。

これらのどれか、あるいは複数が、あなたの感じた「気持ち悪さ」の正体かもしれません。

でも、その「気持ち悪さ」は、この作品が持つ多層性や深み、そして挑戦的な姿勢の裏返しでもあります。簡単に消化できないからこそ、心に引っかかり、考えさせられる。

不快感や違和感の中にこそ、作り手が本当に伝えたかった何か、あるいは自分自身が向き合うべきテーマが隠されているのかもしれません。

もし「気持ち悪かった」で終わってしまったなら、少し時間をおいて、もう一度作品に触れてみるのもいいかもしれません。あるいは、他の人の考察を読んだり、誰かと感想を語り合ったりする中で、見え方が変わってくる可能性もあります。

この作品は、観るたびに新しい発見があったり、自分の年齢や経験によって感じ方が変化したりする、まさに「スルメ」のような映画だと私は思います。最初の「気持ち悪い」という感覚も、作品を深く味わうための一つの入り口なのかもしれませんね。

この記事が、あなたの感じた「気持ち悪さ」の正体を探る一助となり、作品への理解を少しでも深めるきっかけになれば幸いです。

覚えておきたいポイント

- 「気持ち悪い」と感じる理由は一つではなく、複数の要因が複合している

- アオサギ、インコなど、独特で不気味なキャラクターデザインが特徴

- グロテスク、生々しいと感じる視覚表現(捕食、自傷、苦しむなど)が含まれる

- 物語の根底には「死」「戦争」「喪失」といった重く暗いテーマがある

- 多くの謎や設定が明確に説明されず、意図的に曖昧さが残されている

- 解釈の多くが観客に委ねられており、「意味不明」と感じる人もいる

- 宮崎駿監督自身の体験や死生観が色濃く反映された、極めて個人的な作品

- 強い作家性が前面に出ており、観客を選ぶ側面がある

- アカデミー賞受賞など国際的評価は高いが、一般観客の反応は賛否両論

- 「気持ち悪さ」や「不快感」は、作品の深さや多層性の裏返しとも言える