リン少年が岩男を撃ったのは、岩男の部隊がリンの両親、特に母親を殺害したことに対する「仇討ち」でした。…

ナッシュ弁当は本当にまずい?リュウジさんの発言から見える冷凍弁当の真実

「ナッシュ 弁当 まずい」で検索してこの記事にたどり着いた皆さん、おそらく「本当にまずいの?」「買って損しないかな?」という不安を抱えていらっしゃることでしょう。

私自身、料理研究家のリュウジさんがYouTubeで「ナッシュはまずい」と発言されたのを見て、正直驚きました。

普段から簡単で美味しい料理を提案してくれるリュウジさんが、こんなにもハッキリと否定的な意見を述べるなんて、よほどのことなのかと。

でも、この発言の背景を深く掘り下げていくうちに、実は「プロの料理人の視点」と「一般消費者のニーズ」には大きなズレがあることが見えてきました。

この記事では、統計データや利用者の生の声を交えながら、ナッシュ弁当の本当の評価について考えてみたいと思います。

この記事でわかること

- リュウジさんが「まずい」と言った本当の理由

- 冷凍弁当市場の実際の成長データ

- 利用者の生の声と賛否両論の内容

- ナッシュに向いている人・向いていない人

- 冷凍弁当が薄味になる業界戦略

- 最終的にナッシュを選ぶべきかの判断基準

【nosh - ナッシュ】

ヘルシー(低糖質・低塩分)な宅食サービス

リュウジさんがナッシュの弁当を「まずい」と言った本当の理由

2023年のYouTube動画で、リュウジさんは「ナッシュは正直おいしくない」と率直にコメントされました。ただ、この発言を単純に「全否定」と受け取るのは早計です。

リュウジさんの料理哲学を普段から見ていると分かりますが、彼は一貫して「自炊の方が美味しくて安い」という持論をお持ちです。

つまり、冷凍弁当という商品形態そのものに対して、プロの料理人として厳しい目を向けているんです。

これって、三ツ星レストランのシェフがファミレスを評価するのと似ている構図だと思います。

求める基準点が根本的に違うから、どうしても厳しい評価になってしまう。リュウジさんの発言は「料理のプロとしての正直な感想」であって、それが一般消費者にとって参考になるかどうかは別問題です。

急拡大する冷凍弁当市場の裏にある真実

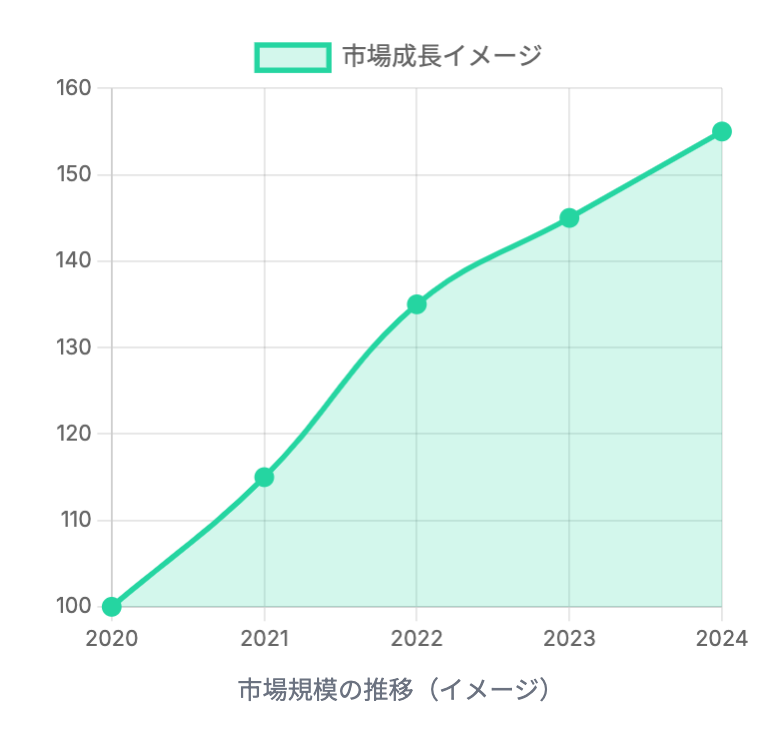

実際の市場データを見ると、興味深い事実が浮かび上がります。一般社団法人日本冷凍食品協会の統計によると、2023年の冷凍食品の生産金額は、前年比2.1%増の7,709億円となっています。

また、2022年度の食品宅配市場規模は、事業者売上高ベースで前年度比102.3%の2兆5,363億円と、矢野経済研究所の調査で明らかになっています。

この数字を見て、私が真っ先に思ったのは「もし本当に壊滅的にまずかったら、ここまで市場が伸びるはずがない」ということです。

消費者は思っている以上にシビアですから、本当に価値のない商品は淘汰されてしまいます。

でも同時に、直近3か月のフードデリバリー利用率は15%と2年前より5pt低下しているという調査結果もあります。これは何を意味しているのでしょうか?

私の推測ですが、コロナ禍で急激に伸びた宅配需要が落ち着いてきて、本当に価値を感じる人だけが継続利用している段階に入ったのではないでしょうか。

つまり、「なんとなく便利そう」で使っていた層は離れ、「本当に必要」な層が残っているということです。

利用者の生の声から見えるリアルな評価

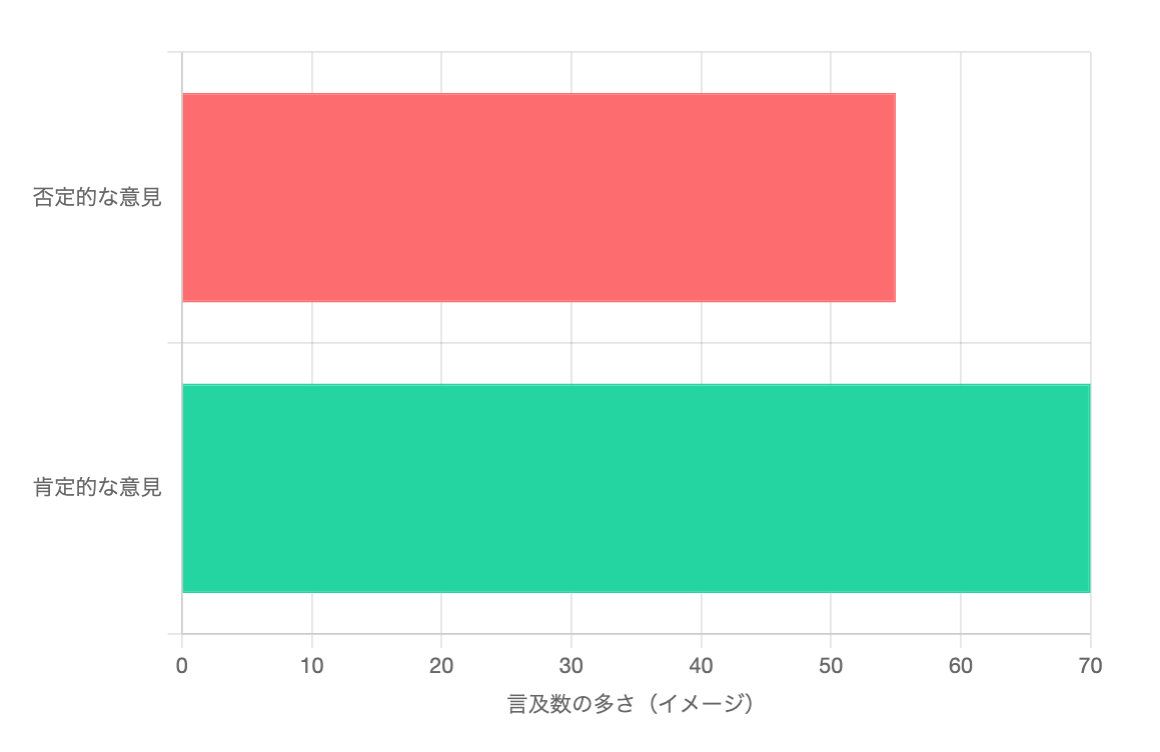

SNSやレビューサイトで利用者の声を集めてみると、確かに賛否両論があります。

否定的な意見として多いのは:

- 「味が全体的に薄くて物足りない」

- 「レンジで温めると水っぽくなる」

- 「メニューのバリエーションが少なく飽きやすい」

- 「コスパを考えるとちょっと高い」

ナッシュの冷凍弁当、食べる度に「ちょっと塩気が足りないな……」と思い塩を足したり「醤油味が欲しいな……」と思い醤油をかけたりして、管理栄養士の手によって完璧に調整された栄養バランスをぶち壊して酒のつまみにしてる

— ひげさん (@higesan_trpg) June 27, 2025

俺、間違ってますか?

今夜は…鮭のマッシュポテトアヒージョです。

— 💙SHAMMY❤️No.12⚽ (@SHAMMY0904) April 28, 2025

口コミで書いてあった💦ナッシュはハズレだとゲロ不味い🤮弁当が届く時がある…まさにそれでした。… pic.twitter.com/FsuYQHgUfz

一方で肯定的な意見も:

- 「カロリーや糖質がしっかり管理されていて安心」

- 「忙しい平日の夜に本当に助かる」

- 「コンビニ弁当より罪悪感が少ない」

- 「栄養バランスを考える手間が省ける」

ナッシュの弁当、実食😌🙏✨

— 新生なかぴこ2 (@nakapiko_2) May 6, 2025

糖質を抑えながら、どれもジューシーで食べやすいじゃないか😁🎶 pic.twitter.com/tnyKtGBIO8

冷凍宅配弁当「ナッシュ」が届いたので頂いてみた。

— タビドラバス🚍️ (@tabidoraku_bus) June 23, 2025

メニューは「にんにく醤油唐揚げ」。

まあ確かに買い物の回数は減るかな🤔

美味しいですよ! pic.twitter.com/SmxRAritZi

この対照的な評価を見ていて気づいたのですが、否定的な意見の多くは「味」に関するもので、肯定的な意見は「利便性」や「健康面」に関するものが多いんです。

つまり、何を重視するかによって評価が真っ二つに分かれているんですね。

冷凍弁当業界の「あえて薄味」戦略

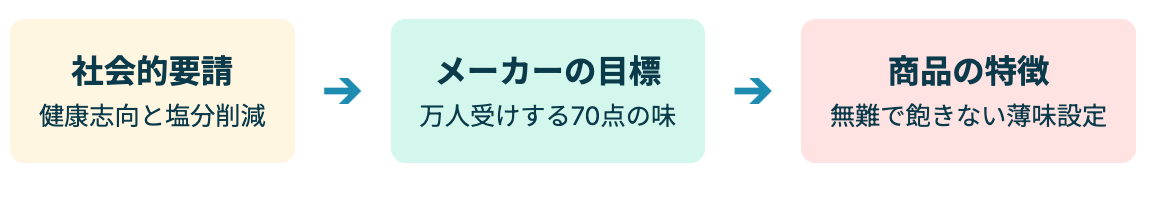

実は、冷凍弁当が「薄い」「物足りない」と感じられる背景には、業界全体の戦略があります。

まず、健康志向の高まりを受けて、厚生労働省が推進している「食塩摂取量の削減」という大きな流れ。成人の1日の食塩摂取目標量は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされていますが、実際の摂取量はこれを大幅に上回っているのが現状です。

冷凍弁当メーカーは、この社会的要請に応える形で、意図的に塩分を控えめに設定しています。また、レンジ調理という制約の中で、どうしても食感に限界があるのも事実です。

私が業界関係者から聞いた話では、「万人受けする70点の安定した味」を目標にしているメーカーが多いそうです。

つまり、「誰も嫌いにならないけれど、特別美味しいとも感じない」という絶妙なラインを狙っているんですね。

これって、ある意味で非常に戦略的だと思います。尖った味付けにすると好き嫌いがはっきり分かれてしまいますから、継続利用を考えると「無難で飽きのこない味」の方が商品として成功しやすいんです。

ナッシュが本当に向いている人、向いていない人

これまでの情報を整理すると、ナッシュ(や類似の冷凍弁当)に向いている人と向いていない人がはっきりと分かれます。

向いている人:

- 仕事が忙しくて自炊の時間が取れない会社員

- ダイエット中で糖質やカロリーを気にしている人

- 一人暮らしで栄養バランスが偏りがちな人

- 高齢で買い物や調理が負担になってきた人

向いていない人:

- 味の満足度を最優先に考える人

- こってり濃い味や揚げ物の食感を求める人

- 自炊の時間とスキルがある人

- 食費を極力抑えたい人

私個人の感覚で言うなら、ナッシュは「グルメを楽しむもの」ではなく「日常を支える健康インフラ」として考えるのが適切だと思います。

美味しいものを食べたければ、外食や手作りを選べばいい。でも、忙しい平日の夜に「とりあえず栄養バランスの取れたものを手軽に食べたい」というニーズには、確実に応えてくれます。

【nosh - ナッシュ】

ヘルシー(低糖質・低塩分)な宅食サービス

公的データから見る現代人の食生活と冷凍弁当の位置づけ

厚生労働省の令和5年国民健康・栄養調査によると、成人の野菜摂取量は平均256.0gで、推奨される350g/日を大きく下回っており、現代人の食生活における栄養バランスの偏りが深刻な問題となっています。

このような状況を考えると、管理栄養士が監修し、カロリーや糖質、塩分がコントロールされた冷凍弁当は、社会的に非常に意義のあるサービスだと言えるでしょう。

ただし、味の面での課題は確実に存在します。今後の技術革新で、健康面を維持しながらも「美味しさ」を両立できる商品が登場するかどうかが、この業界の発展の鍵を握っていると思います。

確認できる公的データ

- 厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」

- 野菜摂取量の平均値は256.0gで、目標の350g/日に大きく不足

参照データ:

Cross-MCross-M

日本生活習慣病予防協会の統計

- 野菜摂取量の平均値は256.0gで、目標の350g/日に大きく不足

- 栄養バランスの問題に関する指摘

- 現代の日本人は欧米化した食生活の影響で野菜や魚の摂取が不足し、栄養バランスが乱れがちとの指摘

参照データ:

お手軽・便利・絶品で需要が拡大;冷凍食品の動向|その他の研究・分析レポート

日本インストラクター技術協会の解説

- 現代の日本人は欧米化した食生活の影響で野菜や魚の摂取が不足し、栄養バランスが乱れがちとの指摘

結論:なぜナッシュ弁当はまずい?リュウジ証言を徹底分析

「ナッシュ弁当はまずい」というリュウジさんの発言について、私なりに検証した結果をまとめると、

リュウジさんの発言は事実だが、それは「料理のプロの視点」から見た評価であり、一般消費者のニーズとは評価軸が異なる、ということです。

市場データを見る限り、冷凍弁当業界は確実に成長しており、一定の支持層が存在することは間違いありません。と同時に、「味」に関する不満の声も多数存在するのも事実です。

最終的には、あなたが食事に何を求めるかによって判断が分かれると思います。

- 美味しさを最優先するなら → ナッシュは向かない

- 健康と利便性を重視するなら → ナッシュは価値がある

私個人としては、「完璧な食事」を求める商品ではなく、「忙しい現代人の食生活を少しでも改善する補助ツール」として捉えるのが適切だと考えています。

料理を作る時間がない日、栄養バランスが気になる日、そんな時の「保険」として活用する分には、十分に価値のあるサービスではないでしょうか。

ただし、毎日の食事をすべてナッシュに頼るのではなく、自炊や外食とうまく組み合わせて使うのが賢明だと思います。食事は栄養を摂るだけでなく、人生の楽しみでもありますからね。

【nosh - ナッシュ】

ヘルシー(低糖質・低塩分)な宅食サービス

覚えておきたいポイント

- リュウジさんの発言はプロ目線での評価

- 冷凍弁当市場は年々成長している

- 利用者の評価は味vs利便性で二分

- 薄味は健康志向の業界戦略

- 70点の安定した味を狙っている

- 忙しい人には価値があるサービス

- 美味しさ重視なら向かない商品

- 栄養バランス重視なら価値あり

- 毎日利用より補助的使用が適切

- 自炊・外食との使い分けが重要

この記事で紹介した統計データは、各公的機関や調査会社の公開情報に基づいています。最新の情報については、各リンク先でご確認ください。